担当者レベルのサーバインフラエンジニアとして、システム環境の設計・構築をする際におさえておくべき最大のポイントのひとつ、ディスク構成が挙げられます。

ディスク構成を考慮するにあたって、容量を設計する必要があり、複数回に渡ってそのポイントを解説します。

Contents

内蔵ディスクとストレージ

インフラ構築界隈では、大きく2パターンで構成されたディスクを使うことがあります。

内蔵ディスク

サーバに内蔵されたディスク装置を指します。

下記画像はサーバハードウェアですが、正面左側に黄緑色のタブがついた2.5インチHDDが6つ搭載可能なスロットがついています。内蔵ディスクを6つ搭載できるというわけです。

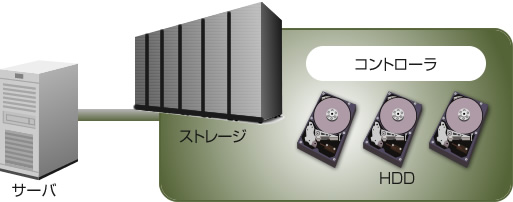

ストレージ装置のディスク

サーバにケーブルで接続されたストレージ機器に搭載されたディスク装置を指します。サーバハードウェアとは異なるハードウェアにディスクを搭載します。

これは、SAN(Storage Area Network)という構成です。サーバとストレージ間をネットワーク(ファイバチャネル等)で接続し、OSはディスクを使えるようになります。

内蔵ディスクとストレージ装置の違い

このふたつの違いとしては、下記のように用途が異なります。

- 内蔵ディスクはOSのシステム領域保存用

- ストレージ装置のディスクはデータベースなどの大容量の業務データ保存用

例外はありますが、上記構成がほとんどです。

RAID構成

ディスク装置を使うためにはまずRAIDを構成します。

サーバ内蔵でもストレージでもRAIDを構成します。RAIDとは、複数本のディスクを束ねることで耐障害性を高めることです。

例外的にRAID0(ストライピング)はデータ分散型で1本壊れたらデータが破損します。それ以外のRAID構成は耐故障性を有し、ディスクが1本壊れてもデータが破損することはありません。

RAIDを構成しない場合もありますが、個人的な検証環境などの場合であり、業務で利用するデータは、耐故障性のあるRAID内に格納するべきです。

世の中には同一RAID内のディスクが2本以上壊れて、データが消えたという事故も多々あります。重要データほど、故障を避けるため対故障性の高いRAID構成への格納が望ましい一方、RAID自体の性能が低下するため、信頼性と性能のトレードオフとなります。

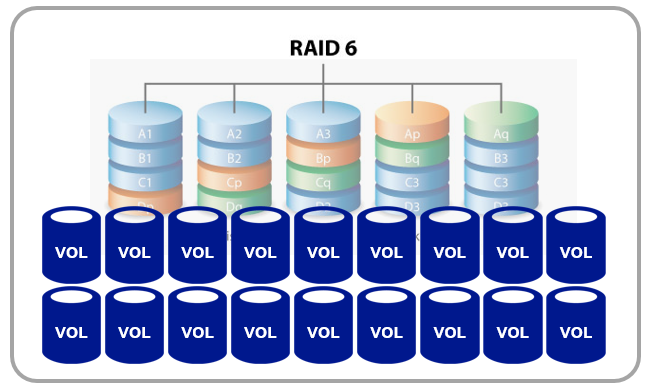

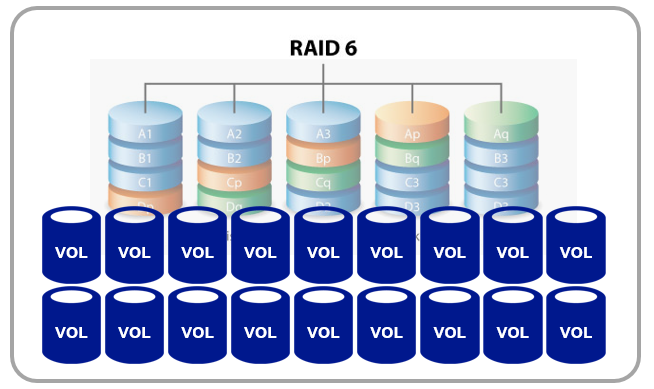

これはRAID6です。5本のディスクで構成しています。オレンジ色と緑色のパリティと呼ばれる領域を各ディスクが分け持つことによって複数本のディスク障害に耐えられる構成です。

RAID-DP(ダブルパリティ)とも呼びます。シングルパリティはRAID5です。性能を重視したRAID構成として、RAID1+0がよく用いられますが、パリティ領域はありません。

パリティ領域の処理が増えるほど、RAID自体の性能が劣化します。パリティを持たないRAID1+0は比較的高速にI/OできるRAID構成です。

RAIDとボリューム(ハードウェア編)

RAIDには、ボリュームを作成します。以下がイメージ図です。

このようにボリュームをRAIDの中に作成します。

このボリュームひとつひとつが、OSが使える単位の「論理ディスク」となります。OSは、実際のハードディスクそのものを認識したかのように、これらの論理ディスクを同様に扱うことができます。

多く見えると思いますが、ストレージの場合はこのようにたくさんのボリュームを作ることがあります。搭載するディスク数が多いため、構成するRAID全体の容量も多くなり、ボリュームを細かく切って使います。(「RAIDの中にボリュームを切る」と表現します)

一方、内蔵ディスクはシステム領域として使われることが多いので、さほど多くボリュームを切ることをしません。ボリューム1本切りがおすすめです。

ボリュームの容量

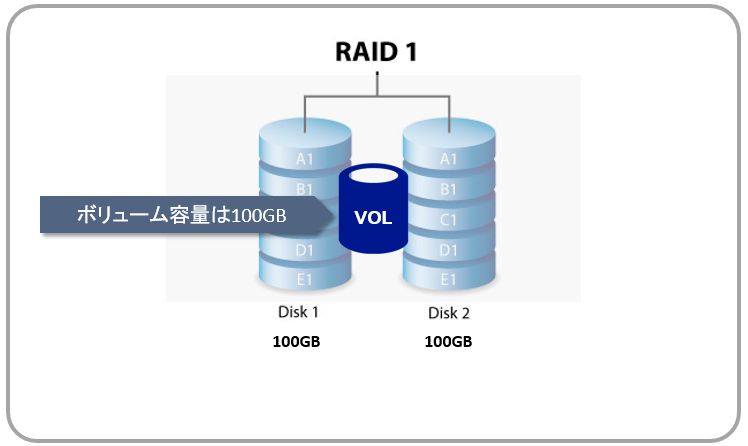

例えば100GBの物理ディスク装置を2本内蔵搭載したサーバで、RAID1(ミラー)を構成します。すると、コピー用にディスク一本分(100GB)減りますので、100GB使用できます。最大およそ100GBのボリュームを作成することが出来、OSに論理的なディスクとして認識させて使用可能になります。

実際に使用可能な容量を「実効容量」と呼びます。しかし、機器によってはRAIDコントローラによる管理領域の確保のため、数MB程度容量が使われることがあります。(この動きは機器によります)

そのため、実効容量がその分減少することになり、正確な設計を行う場合には考慮しなければならないポイントです。

このように動作するための最低限の処理によって減ってしまう容量をオーバーヘッドといいます。

オーバーヘッドという用語は、ディスク以外の概念でも使われます。性能観点で使われることが多いです。”およそ100GB”と記載したのはそういう理由からです。

容量に関しては、「○○GB目減りする」などと表現することもあります。

ボリュームの呼び方

この「ボリューム」について呼び方が、内蔵ディスクかストレージかで、慣例的に区別されることがあります。

内蔵ディスクの場合は、ハードウェアRAIDボリュームと呼び、ストレージの場合はLUN(るん)またはLU(えるゆー)と呼びます。

LUNは、Logical Unit (Number)の略です。「なぜNumberなのか」とよく質問を受けます。これは、ストレージのディスクはかなり数が多くなるので、ボリュームも相当数が増える傾向にあります。大量の数を扱うために番号が識別子として頻繁に用いられた文化があるため、LUNという呼称が定着したものと言われています。

まとめ

ディスクは内蔵ディスクとストレージ装置のディスクに大別され、それぞれシステム領域と業務データ領域として用途が分かれます。

ディスクはRAIDが構成され、ボリュームという単位で利用されます。

ボリュームは、OSに認識されることで利用されますが、その際にもオーバーヘッドとして実効容量が減少します。次回、下記の記事にてOSのディスク認識にまつわるオーバーヘッドを解説します。